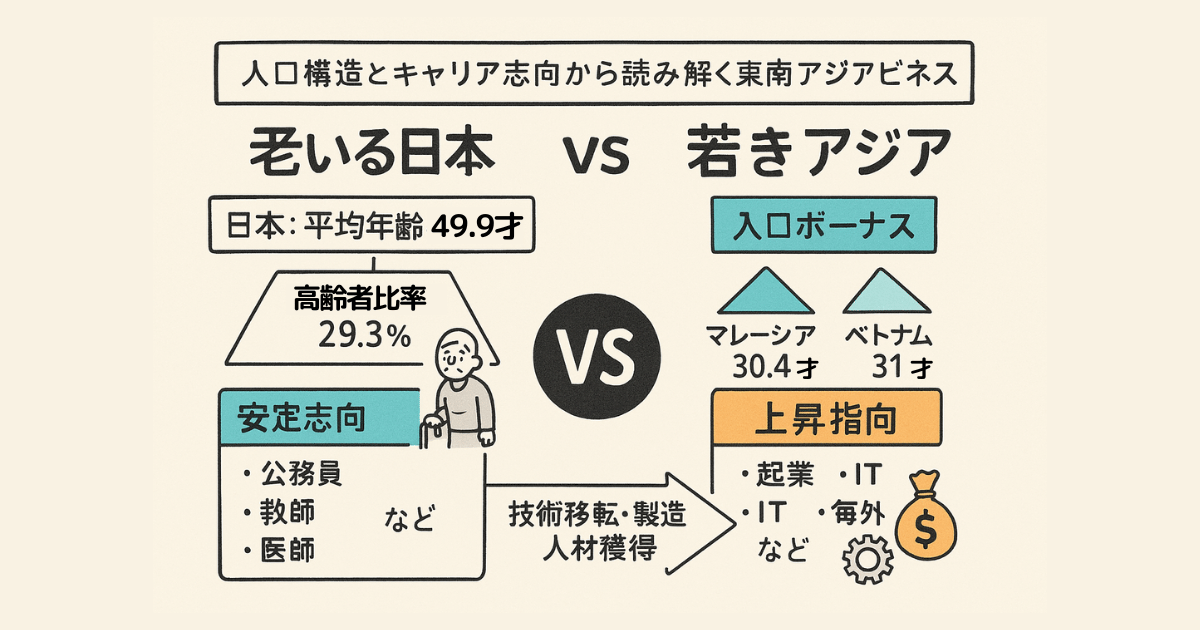

日本の平均年齢49.9歳に対し、マレーシア30.4歳、インドネシア29.9歳、ベトナム31歳。この20年の差が示すのは、単なる数字以上の戦略的格差だ。日本の中学生が「安定志向」に傾く一方、東南アジアの若者は「経済向上」へ強いモチベーションを持つ。この価値観の違いが、ビジネス展開の鍵を握る。

人口構造に見る「人口ボーナス」の圧倒的格差

日本が迎えた超高齢社会の現実は厳しい。2024年10月時点で65歳以上人口は3,624万3千人、全人口の29.3%で過去最高を記録した。一方で、15歳未満人口は1,383万人で11.2%と過去最低に落ち込んでいる。この「逆三角形」の人口構造は、労働力不足と社会保障負担の増大を加速させている。

対照的に、東南アジア三カ国は「人口ボーナス期」の真っ只中にある。マレーシアの年齢中央値は30.4歳で、65歳以上の構成比は7.2%にとどまる。インドネシアは2023年時点の平均年齢が29.9歳で、2040年頃まで人口ボーナス期が続く見込みだ。ベトナムは人口約1億人で平均年齢31歳と、豊富で若い労働力を背景に経済発展を遂げている。

この差が生み出すのは、単なる労働力の量的格差だけではない。若い人口構造は消費意欲、投資意欲、そして新しいビジネスモデルへの適応力という質的優位性をもたらす。マレーシアでは20代から40代の働き盛り世代が経済を牽引し、インドネシアでは毎年100万人ペースで人口が増加している現実が、内需拡大の基盤となっている。

日本の中学生に見る「安定志向」の深化とベスト5

日本の中学生のキャリア志向は、調査機関によって微細な違いはあるものの、明確な「安定志向」を示している。

日本の中学生なりたい職業ベスト5(2024年)

- エンジニア・プログラマー(アデコ調査で中学生男子1位) / 国家公務員・地方公務員(LINEリサーチで中学生男子1位)

- 公務員・会社員(複数調査で上位)

- 教師・教員(LINEリサーチで中学生女子1位、アデコ調査でも上位)

- 医師・医療従事者(従来から人気の安定職業)

- システムエンジニア・IT関連(デジタル化の影響で上昇)

この背景には、日本経済の成熟化と雇用環境の変化がある。終身雇用制度の揺らぎ、新型コロナウイルスの影響による経済不安、そして少子高齢化による将来への懸念が、若い世代の「リスク回避志向」を強めている。ソニー生命の調査では、高校生の将来の夢1位が「安定した毎日を送る」となっており、挑戦よりも安定を重視する価値観が浸透している。

さらに注目すべきは、日本の子どもたちの職業選択の幅の狭さだ。小中学生男子の1位「サッカー選手」、女子の1位「パティシエ」は5年連続で変わらず、新しい職業への関心の低さが際立つ。これは変化への適応力や起業家精神の醸成において、将来的な競争力低下を示唆している。

東南アジア三カ国の「上昇志向」と多様性

東南アジア各国の若者は、まったく異なるマインドセットを示している。具体的な職業ランキングデータは限定的だが、各国の経済・社会背景から推測される傾向は明確だ。

マレーシアの多様性志向ベスト5(推定)

- エンジニア・技術者(製造業発展に伴う需要)

- ビジネス・金融関係(東南アジアの金融ハブとしての地位)

- IT・プログラマー(デジタル経済政策の影響)

- 医師・医療従事者(所得向上に伴う医療需要拡大)

- 教師・公務員(多民族国家の統合政策)

マレーシアでは、平均年齢約29歳という若さを背景に、多民族国家特有の多様性が職業選択にも表れている。2022年の憲法改正により投票年齢が21歳から18歳に引き下げられ、新たに約140万人の有権者が加わった事実は、若者の政治参加意識の高さを物語っている。

インドネシアの経済向上志向ベスト5(推定)

- 海外就労・技能実習生(賃金格差を活用した経済向上策)

- 製造業・工場労働者(世界の工場としての役割)

- IT・テクノロジー関連(デジタル化の波)

- 農業・漁業の近代化(従来産業の高度化)

- 起業・中小企業経営(経済発展に伴う機会拡大)

インドネシアでは、技能実習生として日本を選ぶ理由として「給料の高さ」が最重要要因に挙げられており、ジャカルタの最低賃金約32,000円、地方都市では約16,000円という現実から、海外でのより良い機会を求める積極性は、日本の安定志向とは対極にある。

ベトナムの実力主義志向ベスト5(推定)

- 製造業・技術者(世界の製造拠点としての地位)

- IT・ソフトウェア開発(急成長するIT産業)

- 海外就労・国際ビジネス(グローバル志向の強さ)

- 起業・ビジネスオーナー(経済自由化の恩恵)

- 教育・専門職(社会発展への貢献意識)

ベトナムの若者は特に注目に値する。豊富で若い労働力を背景に海外から労働集約型の産業を誘致し、経済発展を遂げてきた歴史が、国際的な視野と適応力を育んでいる。積極的で、辛抱強く、物事を最後までやり遂げる集中力の高い人が多く、手先が器用で細かい作業にも成果を出す特徴は、製造業からサービス業まで幅広い分野での活躍を可能にしている。

経済発展ステージが生む「機会格差」

この人口構造とマインドセットの違いは、各国の経済発展ステージと密接に関連している。日本は既に高度経済成長を終え、「成熟経済」の段階にある。一方、東南アジア三カ国は「発展途上」から「中進国」への移行期にあり、成長機会が豊富に存在する。

マレーシアの2022年から2030年にかけて65歳以上の高齢者人口が年平均増加率4.5%で拡大する予測は、逆説的に新しいビジネス機会を示している。高齢化に対応するヘルスケア、介護、金融サービスの需要拡大は、日本企業にとって技術移転とビジネス展開の好機となる。

インドネシアでは、2045年に総人口約3億2,400万人に達する予測と、若い人口構造が生み出す巨大な内需市場が魅力だ。この市場規模は、日本の約2.6倍に相当し、消費財からインフラまで幅広い分野でのビジネス機会を提供する。

ベトナムは2036年には65歳以上の人口が人口に占める割合が14%を超え「高齢社会」へ突入する見込みだが、それまでの約12年間は人口ボーナス期の恩恵を最大限享受できる。この期間に製造業の高度化、サービス業の拡充、デジタル化の推進が進めば、持続的な経済成長が期待できる。

まとめ

日本と東南アジア三カ国の人口構造・キャリア志向分析から見えてくるのは、単なる「高齢化と若年化」の対比ではない。それぞれの発展ステージに応じた戦略的ポジショニングの違いである。日本の中学生の安定志向は、成熟社会における合理的選択かもしれないが、グローバル競争力の観点では懸念材料だ。一方、東南アジアの若者の上昇志向は、経済発展の原動力となる貴重な資源である。

ビジネス戦略の観点から重要なのは、この「時間差」を活用することだ。日本が蓄積してきた技術・ノウハウを、成長市場である東南アジアに適用する「技術移転型ビジネス」と、若い労働力を活用した「製造拠点型ビジネス」の両軸での展開が求められる。また、東南アジアの若者の多様性と適応力を日本に取り込む「人材獲得戦略」も不可欠だろう。人口ボーナス期にある東南アジア三カ国との連携は、日本の持続的成長にとって必要不可欠な戦略要素となっている。

参考資料:

- 総務省統計局「人口推計(2024年10月1日現在)」

- ジェトロ「マレーシアの高齢者人口、2030年までに年平均4.5%拡大」(2023年11月)

- インドネシア総合研究所「増え続ける総人口 若い労働力を抱えるインドネシアの未来図とは」(2023年10月)

- THAIBIZ「ベトナムの経済成長に潜む高齢化」(2024年7月)

- アデコ株式会社「全国の小中学生1,800人を対象にした将来就きたい職業に関する調査」(2024年4月)

- LINEリサーチ「中学生・高校生のなりたい職業調査」(2024年11月)

- ソニー生命保険「中高生が思い描く将来についての意識調査2024」(2024年7月)