「なぜあのチームは次々と成果を出すのか」。多くの経営者やマネージャーが抱くこの疑問への答えが、注目の「モメンタム創出モデル」にある。組織の勢いを意図的に生み出し、継続的な成長サイクルを作る新しいリーダーシップ手法が、チームパフォーマンスの常識を変えようとしている。

「モメンタム」が組織を変える——データが示す圧倒的な効果

ビジネス界で急速に注目を集める「モメンタム」とは、組織に広がる成長への勢いや前向きな空気を指す。OpenAIのサム・アルトマンが「モメンタムがあれば、大体の問題は潜り抜けられる」と語ったことで、スタートアップ業界を中心に重要性が認知されるようになった概念だ。株式会社ログラスの事例では、モメンタムを意図的に創出することで1年半で組織を大幅に成長させ、2四半期連続でSランク評価を達成している。

モメンタムの影響力は数字でも実証されている。チームの士気が高い組織では、生産性が31%向上し、売上は37%増加するという調査結果もある。重要なのは、これらの成果が「空気」や「雰囲気」といった曖昧な要素ではなく、体系的なアプローチによって実現可能だということだ。経営コンサルティング会社EVeMの調査によれば、明確な目標設定と進捗の可視化により、チーム全体の自己効力感が向上し、それがモメンタム創出につながることが分かっている。

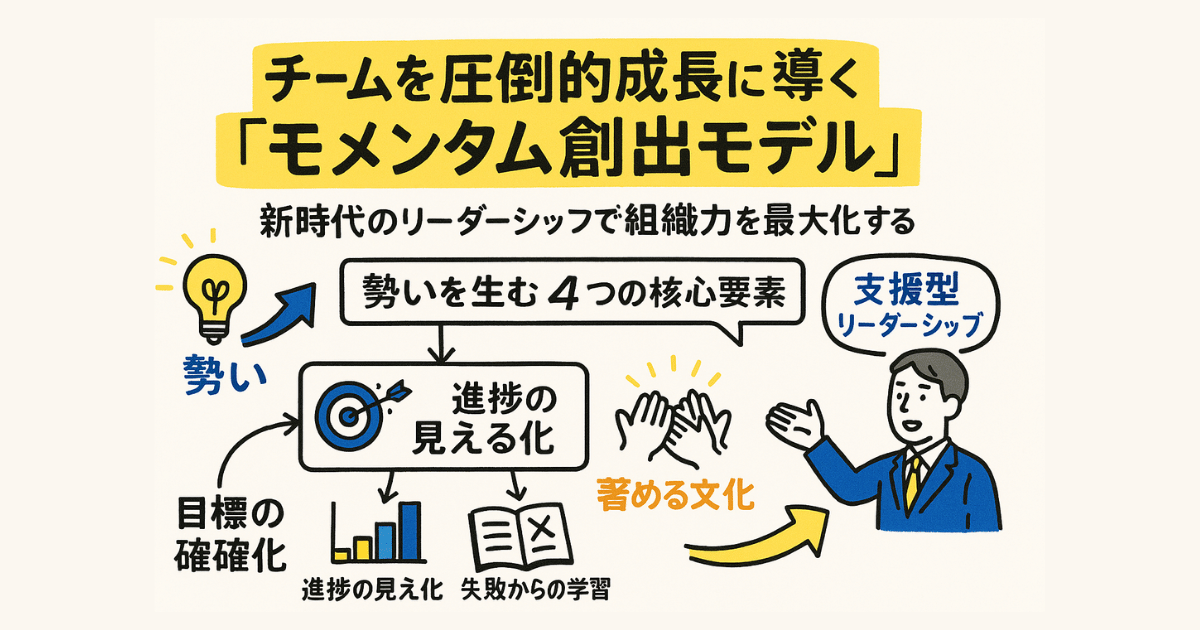

勢いを生む「4つの核心要素」——小さな成功から大きな変革へ

モメンタム創出モデルの核心は、組織内に「小さな成功体験」を積み重ねることにある。第一の要素は「目標の明確化と共有」だ。単に数値目標を設定するのではなく、メンバー全員が「なぜその目標が重要なのか」を理解し、達成への道筋を具体的にイメージできる状態を作る必要がある。株式会社yuniの内橋代表は、社会課題解決という明確なビジョンを掲げることで、再生素材事業において業界をリードする成果を実現している。

第二の要素は「進捗の可視化」である。ログラス社では、週次での改善リリースを必須とし、どんなに小さな改善でも必ずチーム全体に共有するルールを徹底した。この「小さな前進の積み重ね」が、チーム全体に「確実に前に進んでいる」という実感を与え、更なる挑戦への意欲を引き出している。重要なのは完璧な成果ではなく、継続的な改善の実感だ。※

第三の要素は「褒める文化の醸成」である。成功体験を個人の成果に留めず、チーム全体で祝福し、次の挑戦への糧とする仕組みを作る。これは単なる精神論ではない。心理学的に、肯定的な期待をかけられた人は実際にパフォーマンスが向上する「ピグマリオン効果」が実証されており、リーダーの肯定的なコミュニケーションがメンバーの能力を引き出すことが分かっている。Ubie株式会社では「全員採用」という理念のもと、組織全体でお互いの成果を称賛し合う文化を構築し、採用活動の活性化に成功している。

リーダーの「新しい役割」——指示から支援への転換

従来のリーダーシップは「指示・命令型」が主流だったが、モメンタム創出モデルでは「支援・促進型」のリーダーシップが求められる。現代のリーダーに必要なのは、チームを引っ張ることではなく、メンバーが自ら前進したくなる環境を整えることだ。これは「サーバントリーダーシップ」の考え方とも一致する。リーダーは司令塔ではなく、チームの可能性を最大化する「触媒」の役割を担う。

具体的には、リーダーは3つの行動を実践する必要がある。まず「傾聴と共感」だ。メンバーの小さな意見や提案を真剣に聞き、それらを具体的な改善につなげる姿勢を示す。次に「権限の委譲」である。適切な範囲でメンバーに意思決定権を与え、自主性と責任感を育む。最後に「失敗への寛容性」だ。挑戦による失敗を責めるのではなく、学習機会として捉え、次の改善につなげる文化を作る。

株式会社電通デジタルの川村健一氏は、「モメンタムは手段ではなく、理想と現実のギャップを埋める熱量そのものだ」と語る。リーダーの役割は、この熱量を組織内に循環させ、継続的な成長エンジンとして機能させることにある。重要なのは、リーダー個人のカリスマ性ではなく、組織全体のエネルギーを高める仕組みづくりだ。

実践的導入ステップ——今日から始められる5つのアクション

モメンタム創出モデルの導入は、大掛かりな変革ではなく、日常の小さな改善から始められる。第1ステップは「週次振り返りの制度化」だ。毎週月曜日の朝会で、前週の成果と今週の目標を全員で共有する。この際、必ず「うまくいったこと」から話し始め、改善点は「次週への挑戦」として前向きに表現する。

第2ステップは「成功事例の共有」である。個人やチームの小さな成功を、社内SNSやミーティングで積極的に発信する。重要なのは大きな成果だけでなく、日常の工夫や改善も含めることだ。これにより、「誰でも貢献できる」という意識が組織全体に浸透する。

第3ステップは「即レス文化の構築」だ。メンバーからの提案や質問に対して、24時間以内に何らかの反応を示すルールを徹底する。これにより、コミュニケーションの活性化と意思決定の迅速化が実現する。

第4ステップは「失敗の学習化」である。うまくいかなかった施策や判断を「失敗」として片付けるのではなく、「次への改善材料」として全員で分析し、具体的な改善策を導き出す。第5ステップは「外部発信の活性化」だ。チームの活動や成果を、SNSやブログで積極的に発信する。これにより、内部のモチベーション向上と外部からの注目獲得の両方が期待できる。実際、スタートアップ業界では、SNSでの積極的な発信がチーム内のモメンタム向上と採用力強化の両方に寄与している事例が多数報告されている。

モメンタム創出の限界と注意点——持続可能な成長のために

モメンタム創出モデルには注意すべき点もある。最も重要なのは「中身のない勢い」への警戒だ。表面的な盛り上がりだけで実質的な成果が伴わない場合、短期間でメンバーの失望を招き、逆効果となる可能性がある。継続的なモメンタムには、必ず具体的な成果や改善が必要だ。

また、SNSでの発信に依存しすぎることも危険である。プラットフォームのアルゴリズムに左右されやすく、実際の影響範囲を正確に把握できない場合がある。重要なのは「どの層に」「どれだけの影響」を与えているかを冷静に分析することだ。さらに、モメンタムは急速に失われる可能性もある。特に大きな失敗や外部環境の急変によって、それまで築いてきた勢いが一瞬で消失することがある。

こうしたリスクを回避するためには、モメンタムを「目的」ではなく「手段」として位置づけることが重要だ。最終的な目標は組織の持続的成長であり、モメンタムはそのための一つのツールに過ぎない。定期的に数値目標と照らし合わせ、実質的な成果が出ているかを検証する仕組みが必要である。

まとめ:次世代リーダーが描く組織の未来

モメンタム創出モデルは、変化の激しい現代ビジネス環境において、組織の持続的成長を実現する有効な手法として注目されている。従来の指示命令型リーダーシップから、メンバーの自主性と創造性を引き出す支援型リーダーシップへの転換が、組織全体のパフォーマンス向上につながることが、数多くの事例で実証されている。重要なのは、モメンタムを一過性の勢いではなく、継続的な成長エンジンとして機能させることだ。

成功の鍵は、小さな成功体験の積み重ね、進捗の可視化、褒める文化の醸成、そして失敗を学習機会として捉える組織風土の構築にある。リーダーは司令塔ではなく、チームの可能性を最大化する触媒として機能し、メンバー一人ひとりが自ら成長し、貢献したくなる環境を整える必要がある。

今後、AI技術の発展により業務の自動化が進む中で、人間にしかできない創造性や協働性がますます重要になる。モメンタム創出モデルは、こうした人間らしい能力を組織レベルで最大化する手法として、さらなる進化を遂げることが期待される。変化を恐れず、小さな一歩から始めることで、どんな組織でもモメンタムを創出し、持続的な成長を実現できる可能性を秘めている。

※ログラス松岡英寿氏note(2023年10月)、Ubie長澤太郎氏note(2023年12月)、株式会社電通デジタル川村健一氏Transformation SHOWCASE記事、価値づくり日本(2024年3月)より